江戸幕府開設間もない1617年、日本橋葺屋町(現在の日本橋人形町)に遊廓が許可され、幕府公認の吉原遊廓が誕生した。

「吉原」の語源は遊廓の開拓者・庄司甚内の出身地が東海道の宿場・吉原宿出身であったためという説と、葦の生い茂る低湿地を開拓して築かれたためという説がある(葦=悪しに通じるのを忌んで、吉と付けた)。

いずれにせよ、徳川家康の隠居地である駿府城城下に大御所家康公認の公娼があり、そこに七カ丁もの広大な面積を誇る遊郭があった。吉原はその内五カ丁を大御所家康亡き後駿府から移したのが始まりである。

明暦の大火(1657年)で日本橋の吉原遊廓も焼失。幕府開設の頃とは比較にならないほど周囲の市街化が進んでいたことから、浅草田んぼに移転を命じられた。以前の日本橋の方を元吉原、浅草の方は正式には新吉原(略して吉原)と呼ぶ。江戸城の北に当たるところから「北国(ほっこく)」の異名もある。

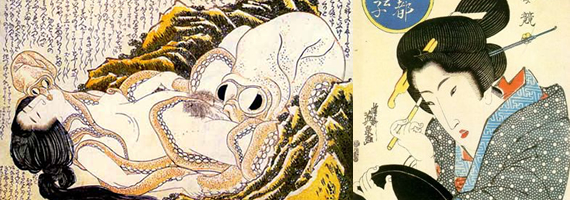

江戸時代初期、遊廓は代表的な娯楽の場であり、文化の発信地でもあった。上級の遊女(芸娼)は太夫(たゆう)や花魁(おいらん)などと呼ばれ、富裕な町人や、武家・公家を客とした。このため上級の遊女は、芸事に秀で、文学などの教養が必要とされた。

江戸中期以降は度々の取締りを受けながらも、遊廓以外の岡場所が盛んになった。また、遊郭自体もの大衆化が進み、一般庶民が主な客層となっていった。

周囲にお歯黒溝と呼ばれる幅3.6m程の堀が巡らされ、出入口は正面を山谷堀沿い日本堤側のみと、外界から隔絶されていた。

遊女には花魁・新造・禿(かむろ)などの身分があり、店にも茶屋を通さないと上がれない格式ある総籬(そうまがき:大店)から、路地裏にある小店までの序列があった。

大店は社交場としての機能もあり、大名や文化人も集まるサロン的な役割を果たしたこともある。

一流の遊女は和歌や茶道など教養を身に付けており、初めて上がった客と一緒に寝ることはなく、2度目の登楼で裏を返し、3度目で馴染みになり、ようやく枕を交わすことができるようになったという。

遊客には武士や町人らがいたが、遊廓の中では身分差はなく、かえって武士は野暮だとして笑われることもあった。武士は編み笠をかぶり顔を隠していた。よく知られた川柳にも「人は武士 なぜ傾城に嫌がられ」とある(傾城とは城を傾けるような美女のことだがここでは遊女の意味)。

時代が下がるに従って、武士は経済的に困窮したため、町人が客層の中心になっていった。木材の商いで巨万の富を築いた紀伊国屋文左衛門や、金貸しである札差たちの豪遊が知られ、語り草にもなっている。

吉原は女性を前借金で縛る人身売買の場所であったが、文化の発信地としての役割も持っていたのである。

1765年、品川、板橋、千住の宿場町で飯盛女の規制がおこなわれ、各宿場が衰退し、あわせて、吉原の増員が許可された。

1842年には吉原以外の場所での売春が禁止された。

花魁は、吉原遊廓の中で位の高い遊女の呼称です。妹分である禿(かむろ)や振袖新造が「おいらの所の姉さん」と呼んだのが語源とされる。

吉原以外の遊郭の高級遊女を花魁と表現する例が見受けられるが誤りである。

また、広義で遊女一般を指すこともあるが、本来は高級遊女を指す言葉である。

花魁を揚げるには様々なしきたりがあり、花魁には茶屋を通して取り次いでもらわなければならなかった。

座敷では、花魁は上座に座り、客は常に下座に座っていた。花魁クラスの遊女は客よりも上位だったのである。

初会では、花魁は客とは離れたところに座り、客と口を利かず飲食もしなかった。この際、客は品定めをされ、花魁にふさわしくないと思われたらその花魁とは付き合うことができなかった。客はたくさんの芸者を呼び、派手に遊ぶことで財力を示す必要があった。

二回目には、少し近くに寄ってくれるものの、基本的には初会と同じである。三回目にようやく馴染みになり、自分の名前の入った膳と箸が用意される。このとき、ご祝儀として馴染み金を支払わななければならなかった。通常は、三回目でようやく床入れ出来るようになった。

馴染みになると、客が他の花魁に通うのは浮気とみなされる。他の花魁に通ったことがわかると、花魁は客を吉原大門のあたりで捕らえ、茶屋に苦情を言った。客は金を支払って詫びを入れたという。

花魁には馴染みの客が何人もいるため、時には指名がかち合うこともある。その際は名代といって新造が相手をするが、新造とは床入れ出来ない。一方で、通常の揚代金を取られることになる。